La dispense de parenté s’impose pendant l’Ancien Régime car la France bien moins peuplée qu’aujourd’hui (environ 20 millions d’habitants à la fin du règne de Louis XIV) menait fatalement à un choix réduit de conjoints possibles. On ajoute à cela une faible mobilité des populations (on s’éloignait peu de chez soi) et le principe du mariage au sein de son groupe social et l’on aboutit à la forte probabilité que les époux partagent une branche de leur arbre généalogique.

Sommaire

L’endogamie en Pays Basque et Béarn comme partout ailleurs

Basques et béarnais n’échappent pas au phénomène d’endogamie : on trouve son conjoint à l’intérieur de son groupe social, à proximité géographique immédiate, dans un même cercle professionnel et au sein d’une même pratique religieuse. Tous ces aspects sont renforcés par le principe de transmission des maisons, par le principe très codifié du mariage et par le contrat de mariage.

Si le mariage est strictement interdit entre parents du 1er degré (frères, sœurs, oncles, tantes), il reste néanmoins possible au-delà à condition d’obtenir une dispense.

Les protestants respectent également ces interdits et les demandes sont alors délivrées par le Consistoire.

Deux types de dispenses de parenté : consanguinité et affinité

La dispense de consanguinité

Le droit canon, la loi fixée par l’Eglise ne permet pas les unions entre parents rapprochés, l’interdisant en 1215 au 4ème degré canonique mais aujourd’hui ramené au 3ème (enfants issus de cousins germains).

Pour se marier malgré tout, une dispense de parenté était donc nécessaire dès lors qu’on partageait un ancêtre commun et qu’une consanguinité s’installait. Connaître sa famille et comprendre les liens de parenté qui en unissait les membres a donc été une préoccupation de tout temps : on ne pouvait pas se marier entre parents par le sang.

On l’aura compris, on tient compte des degrés canoniques (fixés par l’Eglise) qui ne doivent pas être confondus avec la notion de degré utilisée en droit civil.

La dispense d’affinité

Ce type de dispense de parenté est totalement différent de la dispense de consanguinité. Elle concerne en effet les liens créés par alliance. Dans ce cas, on ne pouvait pas se remarier avec un parent de son conjoint décédé. Concrètement, un veuf ou une veuve ne pouvait épouser un cousin ou une cousine de son premier conjoint. La dispense de parenté pour affinité était donc requise.

L’affinité spirituelle

Il existe également une dispense pour affinité spirituelle qui concernent les parrains et marraines au baptême. On ne pouvait se marier entre affins c’est-à-dire entre parrain et marraine d’un enfant qui sont entre eux compère et commère, ni entre le parrain et sa filleule, le filleul et sa marraine, le père ou la mère d’un enfant avec le parrain ou la marraine de celui-ci.

Qui délivrait les dispenses ?

Une dispense de parenté pouvait être accordée par l’évêque pour le cas de mariages entre parents du 3ème degré canonique (cousins issus de germains) et au-delà. Pour un mariage avec plus de proximité dans la parenté (2ème degré canonique), c’est l’accord du Pape qu’il fallait requérir. Les élites avaient pour habitude de solliciter les dispenses directement à Rome.

Lorsque une dispense était nécessaire, on établissait alors un dossier qui contenait :

- la supplique : il s’agit de la requête des futurs époux, détaillant leurs noms, prénoms, domiciles, profession, la description de l’empêchement, parfois le motif du mariage. Un arbre ou un schéma représentant les liens de parenté pouvait être inclus (on comprend mieux l’intérêt de ce type de documents pour les généalogistes).

- L’enquête à laquelle procédait l’évêque ou bien souvent le curé qu’il avait délégué et qui connaissait les parties. Elle s’appuyait sur le témoignage de quatre témoins, capables de confirmer le degré de cousinage, ainsi que de documents, actes servant de preuve.

- L’accord de l’évêque ou du Pape et donc la dispense autorisant l’union.

Où trouver les dispenses de parenté ?

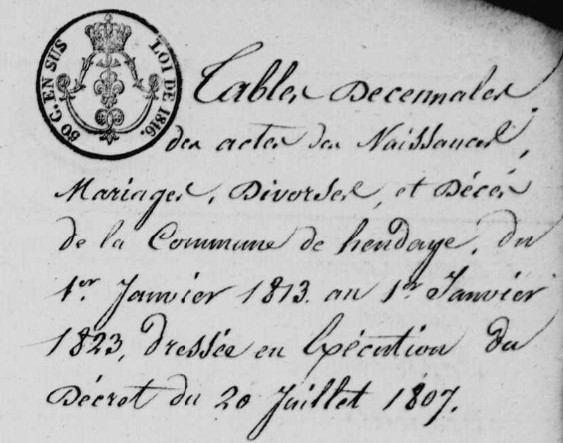

La dispense de parenté est en principe mentionnée dans l’acte de mariage mais leur recherche est difficile, il ne faut pas s’en cacher. Etablissez d’abord votre arbre généalogique avec minutie et certitude, c’est à dire à l’appui de preuves suffisantes et donc de sources comme les actes de baptêmes, mariages et sépultures issus des registres paroissiaux ou de l’état civil pour les naissances et décès. Il faut déjà bien comprendre les liens familiaux qui structurent la famille pour déterminer les degrés qui en rapprochent deux membres.

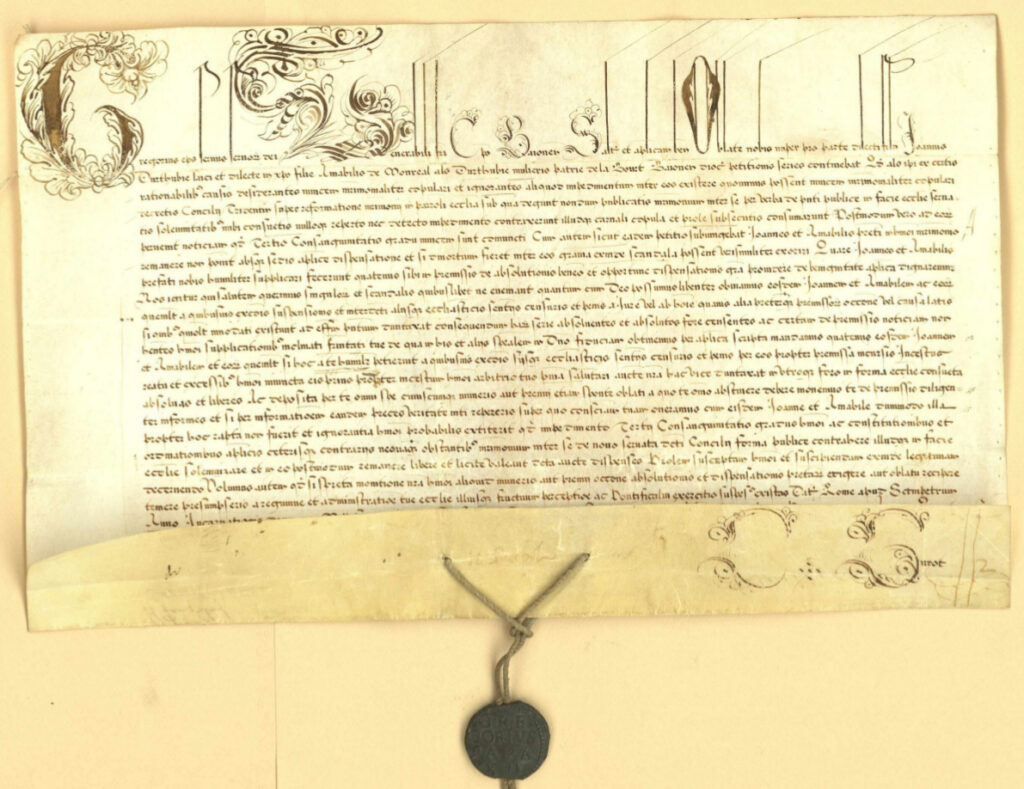

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, 1575, 1 J 160/2

Avant la Révolution

Si la dispense de parenté peut donc être mentionnée dans l’acte de mariage, elle peut aussi être inscrite dans le registre quelques jours avant sa célébration puisque leur déclaration devient obligatoire à partir de 1692. Elle ne sera cependant qu’un « résumé » succinct des principales informations, très peu détaillée par rapport aux dossiers tels que nous les avons décrit un peu plus haut dans cet article.

Les dispenses peuvent se trouver dans les fonds du Clergé séculier classés en série G aux archives départementales et plus précisément dans le fonds des officialités, des tribunaux ecclésiastiques qui avaient compétence aux demandes en nullité de mariage.

On notera la présence exceptionnelle d’une dispense de parenté dans les fonds de la commune de Biarritz datant de 1625 et concernant la dispense de consanguinité au 4ème degré de Samson de Bouey et Saubade d’Arrecart (document classé sous la cote E dépôt Biarritz GG14 au Pôle archives de Bayonne).

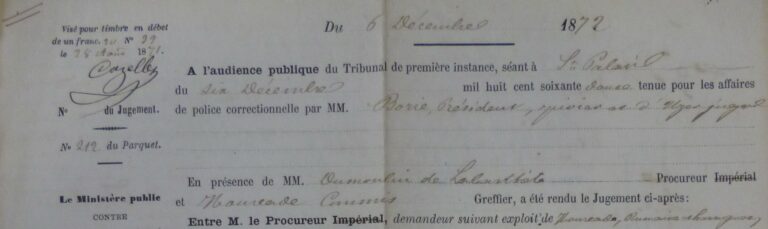

Après la Révolution

Aux Archives diocésaines

Les archives diocésaines n’ont pas été déposées aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Il conviendra donc de se rapprocher du service d’archives à Bayonne.

Aux archives départementales

Les dispenses de parenté sont classées en série V correspondant aux cultes, de l’an XII à 1948, fond consultable aux archives départementales à Pau.

En sous-série 1J « Fonds privés » a été numérisé une dispense de consanguinité datant de 1836 et accordée à André Labourie du diocèse de Tarbes et à Claire Paquaa du diocèse de Bayonne. L’acte est rédigé en latin.

On trouvera deux autres exemples classés sous la cote 1 J 447 :

- la première est une dispense de parenté accordée par l’évêque de Bayonne en 1825, pour 4ème de degré de consanguinité à Petrus Crabé-Mélat de Saint-Pé et Marianne Saraman Ceré de Montaut, rédigée également en latin.

- La seconde dispense de parenté concerne Joannes Casanave Barbé de Beuste et Joannine Doassans, datée de 1842.

Transcription de la bulle papale de 1575 pour dispense de parenté

Pierre, aidé de Damien du forum dédié à la paléographie de Geneanet nous a fait l’amitié de transcrire le texte de la bulle accordée pour dispense de parenté par le pape Grégoire XIII et autorisant le mariage de Jean d’Urtubie et Amable de Montréal.

La transcription est faite ligne à ligne.

1 Gregorius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo Baionensi salutem et apostolicam benedictionem. Oblate nobis nuper pro parte dilecti filii Johannis

2 d’Urthubie, laici, et dilecte in Christo filie Amabilis, de Monreal – alias d’Urthubie mulieris – patrie de Bourt Baionensis diocesis, petitionis series continebat quod, aliis ipsi ex certis

3 rationabilibus causis, desiderantes invicem matrimonialiter copulari, et ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere quominus possent invicem matrimonialiter copulari,

4 decretis concilii Tridentini super reformatione matrimonii in parrochiali ecclesia sub qua degunt nondum publicatis, matrimonium inter se per verba de presenti in facie Ecclesie serva-

5 tis solemnitatibus nubi consuetis, nulloque reperto nec detecto impedimento contraxerunt illudque, carnali copula et prole subsecutis, consumarunt, postmodum vero ad eorum

6 pervenerit noticiam quod tertio consanguinitatis gradu invicem sunt coniuncti, cum autem sicut eadem petitio subiungebat Johannis et Amabilis predicti in huiusmodi matrimonio

7 remanere non possint absque Sedis apostolice dispensatione, et si divortium fieret inter eos gravia exinde scandala possent verisimiliter exoriri ; quare Joannes et Amabilis

8 prefati nobis humiliter supplicari fecerunt quatenus sibi in premissis, de absolutionis beneficio et opportune dispensationis gratia providere de benignitate apostololica dignaremur ;

9 nos igitur, qui salutem querimus singulorum et scandalis quibuslibet ne eveniant, quantum cum Deo possumus libenter obviamus, eosdem Joannem et Amabilem ac eorum

10 quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et penis a jure vel ab homine quavis alia preterque premissorum occasione vel causa latis,

11 si quibus quomodolibet innodati existant, ad effectum presentium duntaxat consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes ac certam de premissis notitiam non

12 habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, fraternitati tue de qua in his et aliis specialem in Domino fiduciam obtinemus, per apostolica scripta mandamus quatenus eosdem Joannem

13 et Amabilem et eorum quemlibet, si hoc a te humiliter petierunt, a quibusvis excommunicationis, sus(pensionis)que ecclesiasticis censuris et penis per eos propter premissa incursis

14 reatu et excessibus huiusmodi iniuncta eis prius propter incestun huiusmodi arbitrio tuo penitentia salutari auctoritate nostra hac vice duntaxat in utroque fore in forma ecclesie consueta

15 absolvas et liberes ac deposita per te omni spe cuiuscumque muneris aut premii etiam sponte oblati a quo te omnino abstinere debere monemus te de premissi diligen-

16 ter informes et si per informationem eamdem preces veritate inti repereris super quo conscians tuam oneramus cum eisdem Joanne et Amabile dummodo illa

17 propter hoc rapta non fuerit et ignorantia huiusmodi probabilis extiterit quod impedimento tertii consanguinitatis gradus huiusmodi ac constitutionibus et

18 ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis nequaquam obstantibus matrimonium inter se de novo servata dicti concilii forma publice contrahere illudque in facie

19 ecclesie solemnizare et in eo postmodum remanere libere et licite valeant dicta auctoritate dispenses prolem susceptam huiusmodi et suscipiendam exinde legitimam

20 decernendo volumus autem quod si spreta monitione nostra huiusmodi aliquid muneris aut premii occasione absolutionis et dispensationis predictarum exigere aut oblatum recipere

21 temere presumpseris a reg… et administratione tue ecclesie illiusque fructuum perceptione ac pontif… exercitio sub… … datum Rome apud sanctum Petrum

22 anno incarnationis dominice millesimo quingentesimo septuagesimo quinto, quintodecimo Kal. Decembris, pontificatus nostri anno quarto

Le document en ligne : Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, 1575, 1 J 160/2

Sources documentaires

« Les dispenses de consanguinité » in Revue française de généalogie. Hors-série n°9 : La religion du

XVIe au XIXe siècles. Juin 2005.

Informations

Archives diocésaines

Responsable des archives : Monsieur le chanoine Philippe Beita (archiviste) ; Madame Sylvie Bergeron (secrétaire archives de catholicité) ; Madame Ghislaine Savary (secrétaire archives historiques).

Adresse du service d’archives : 16, place Mgr Vansteenberghe, 64100 Bayonne

Téléphone : 05 59 59 16 88

Adresse mail : archiviste@diocese64.org ; archives.catholicite@diocese64.org ; archives.historiques@diocese64.org

Ping : Recherches dans l’état civil du 64 - Gen&O

Ping : Les liens familiaux - Gen&O