L’Hôpital-Saint-Blaise, de son nom basque Ospitalepea, est une commune basque qui se situe à l’extrémité de la Basse-Soule, bornant le Béarn à l’est. Village qui s’est développé depuis la fondation d’un hospice en 1120, l’existence même de la commune est une conséquence des pèlerinages sur la route de Saint-Jacques. Justement, “l’hôpital” en question auquel la commune doit son nom, fut un établissement d’accueil pour ces pèlerins et autres voyageurs, mais qui a aujourd’hui disparu. D’abord nommé “L’Hôpital de la Miséricorde” (cité l’ospitau de misericordie en 1327) pour la « miséricorde » de Dieu, qualité exposée dans la Bible, il prendra son deuxième nom aux alentours du XVIe siècle avec la propagation en France du culte de l’évêque arménien Blaise de Sébaste. Le nom basque de la commune, en revanche, Ospitalepea “le bas de l’hôpital” (latin hospitale > basque ospitale), réfère aux premières maisons du village fondées avant le XVIe siècle au bas de l’hôpital.

Gravure, A.D Caltaghan

Source : Bilketa – Médiathèque de Bayonne

Commune assez petite, L’Hôpital-Saint-Blaise recense une population moyenne de 160 habitants au cours du XIXe siècle. L’Association Gen&O relève au cours de cette période 94 actes de mariage inscrits dans l’État Civil de la commune. En supprimant les actes comptés doublement (qui peut se produire avec les actes copiés dans les archives communales ainsi que départementales), les registres de cette époque comptent 78 mariages uniques, c’est-à-dire 78 époux et 78 épouses de diverses familles, locales et étrangères, avec de différents noms. Cela correspond à 156 patronymes, dont 107 uniques, que nous pouvons analyser dans cet article !

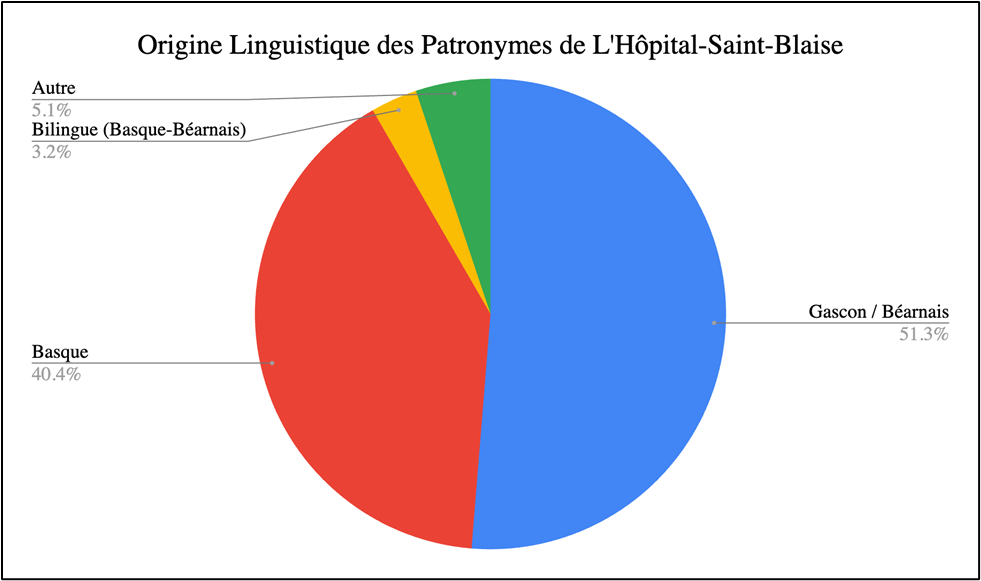

Alors, quelles sont les origines des 156 patronymes qu’on trouve dans cette commune souletine limitrophe au Béarn?

Distribution linguistique des patronymes

Entre 1803 et 1892, les noms les plus fréquents sont les variantes de Apheche, Betouix, Casenave, et Sathicq. En déterminant les étymologies de chaque patronyme, on retrouve la distribution linguistique suivante :

51,3% des individus portent des noms d’origine béarnaise ou gasconne, c’est-à-dire 80 parmi les 156 intervenants. À part les noms qui sont fréquents un peu partout en Béarn, nous pouvons tracer plusieurs noms à des maisons de Gurs, commune avoisinante.

40.4% des intervenants portent des noms d’origine basque, soit 63 parmi les 156; la plupart des noms moins fréquents à l’échelle du Pays Basque peuvent être tracés à des maisons de Moncayolle, Barcus, Arrast-Larrebieu, et Chéraute.

3.2% (5 intervenants) portent des noms “bilingues”, c’est-à-dire que le nom de famille cité dans les registres accole un nom basque et un nom béarnais (l’un représentant le patronyme, et l’autre le nom de maison), ou bien un élément linguistique de chaque langue comme dans l’unique exemple Pucheuberry (voir l’analyse ci-dessous).

Finalement, 5,1% (8 intervenants) portent des noms qui sont d’une origine extérieure au basque ou au gascon. Nous observons 4 noms qui proviennent d’anthroponymes germaniques (aucune surprise étant donné la propagation rapide de noms germaniques en France et en Espagne depuis les invasions des Wisigoths), deux noms d’Espagne (l’un d’origine catalane et l’autre d’origine aragonaise) arrivés à la commune par l’immigration récente des intervenants, un nom qui vient du vieux français, et finalement, le nom Patatin qui est d’une origine plus difficile avec plusieurs interprétations possibles.

Analyse individuelle des noms

Les noms basques

Aguer, Daguer (3 intervenants): “(maison) en vue, exposée”, même racine que le verbe agertu “exposer”

Apheche, Appeche, Appheche (5 intervenants): “maison du prêtre”, haplologie du patronyme souletin fréquent “Aphecheix” de aphez > aphex “prêtre” et etxe “maison”

Appeche Goyhenespe (1 intervenant): il s’agit de la famille Appeche venant de la maison “au bas de Goyheneche” avec -pe “bas” et Goyheneix “maison la plus haute” de Chéraute

Appeche Uthurralt (1 intervenant): faisant allusion à la maison Üthürralt sur üthürri “fontaine” et alte “côté”

Arbispe (1 intervenant): “bas des graminées”, maison de Moncayolle, avec arbitz altération de albitz “graminée” et -pe “bas”

Arlas (3 intervenants): Probable reprise de la maison éponyme de Villefranque dont les anciennes attestations indiquent l’étymon larratz de base larre « lande »

Arostegi (1 intervenant): “demeure du forgeron” de arotz “forgeron” et -tegi “demeure”

Arphiletegaray (1 intervenant): nom pris d’une maison de Chéraute qui signifie “Arphileta du haut” avec garai “haut », le nom Arphileta serait en théorie “lieu de pierres rondes” sinon “lieu de monticule de pierre” avec ar- “pierre”, bil “arrondi, monticule” et le suffixe locatif -eta

Artheguiet (1 intervenant): “lieu de la crête des yeuses ou des chênes verts” avec arta “yeuse, chêne vert”, hegi polysème “crête, sommet, bord”, et suffixe locatif -eta

Aycaguer, Aychaguer (3 intervenants): “exposé au vent” de haize “vent” et ager “exposé, en vue”. La variante Aychaguer est palatalisée dans l’usage: (h)aixager

Barneche, Barnex (3 intervenants): “maison la plus intérieure” de barren superlatif de bar “intérieur” et etxe “maison”

Bartaburu (1 intervenant): “limite de la barthe” de buru “bout, extrémité, limite” et barta “barthe” nommant les terrains bas et argileux des bords de cours d’eau

Bayhaut, Baihout (2 intervenants), gasconisation du nom de la maison de Chéraute Baihalte “côté du fleuve” de bai “fleuve, cours d’eau” et alte “côté”

Bayhaut Borde, Bayhautborde (2 intervenants): “borde de Bayhaut », voir ci-dessus

Bidart, Vidart (4 intervenants): “entre chemins” de bide “chemin” et arte “entre”

Bordaberry, Bordaverry (2 intervenants): “borde neuve” de borda “borde” et berri “nouveau”

Bordatto (2 intervenants) “bordette, petite borde” de borda “borde” et le suffixe diminutif -tto

Caco (1 intervenant): “croc, clef” surnom dérivé du basque kako

Carricaburu (1 intervenant): “bout de la route” de karrika “route” et buru “bout, extrémité”

Carricart (1 intervenant): “entre routes” de karrika “route” et arte “entre”

Cilope (1 intervenant): “bas du trou (ou dépression du terrain)” de zilo “trou” et -pe “bas”

Cocuix (1 intervenant): “maison du sommet” de kokor “sommet” et etxe “maison”

Cotabarren (1 intervenant): “Cota le plus intérieur”, maison de Moncayolle avec barren superlatif de bar “intérieur” et Cota, emprunt et altération probable du latin costa “côte” au sens toponymique (voir le gascon còth “col, passage étroit”)

Durruti (1 intervenant): “de l’autre côté” de urruti avec article indéfini français d’

Erecatume (1 intervenant): “petit ruisselet” de errekato “ruisselet” et ume “petit”

Errecondo, Recondo (2 intervenants): “près du ruisseau” de erreka “ruisseau, ravin” et ondo “à proximité”

Estecasudo (1 intervenant): “près d’Esteca” patronyme qui doit venir de la maison Estecondou d’Esquiule, avec ondo “à proximité” et esteka “attache, lien” qui figure dans les noms de plusieurs maisons modernes de Soule.

Etcheberri, Etcheberry (4 intervenants): “maison neuve” de etxe “maison” et berri “nouveau”

Etchelamendy (1 intervenant): nom pris d’une maison de Larrebieu “Mont d’Etchela” avec mendi “mont” et etxela, toponyme médiéval sur etxe “maison”

Harispe (1 intervenant): “(maison) au bas des chênes” de haritz “chêne pédonculé” et -pe “bas”

Irolartborde (1 intervenant): “borde de (la maison) Irolart”, la maison Irolart de Chéraute signifie “Irola du milieu” (arte “milieu”), Irola étant “la cabane des fougères”de ira “fougère” et ola “cabane”

Jouanto (Salle) (1 intervenant): “Jeannot” du prénom Joan > Juan avec suffixe diminutif -to, pour le deuxième nom précisé, voir Salle

Laberrondo (1 intervenant): difficile d’analyse, le second élément est berrondo “`à proximité des broussailles”, et le premier élément pourrait être une haplologie de labe “four” sinon une réduction de lahar “ronce”

Larrasquet (1 intervenant): “lieu de landes” de larratz “lande” et suffixe locatif -keta

Logegaray (1 intervenant): “loge du haut” avec garai “haut”

Mendiondo (1 intervenant): “près de la montagne” de mendi “montagne” et ondo “à proximité”

Nacaburu (1 intervenant): “au bout de la digue, du canal” de naza “nasse, digue” et buru “bout, extrémité”

Rospide (1 intervenant): “chemin des étrangers” de arroz “étranger” et bide “chemin”

Uhalt Oyhennart (1 intervenant): deux patronymes ici. Uhalt “côté de l’eau” de ur “eau” et alte “côté” et Oyhennart, “au milieu des bois” de oihan > oihen “bois, forêt” et arte “entre, au milieu”

Uthurralt (1 intervenant): “côté de la fontaine” de üthürri “fontaine” et alte “côté”

Les noms gascons et béarnais

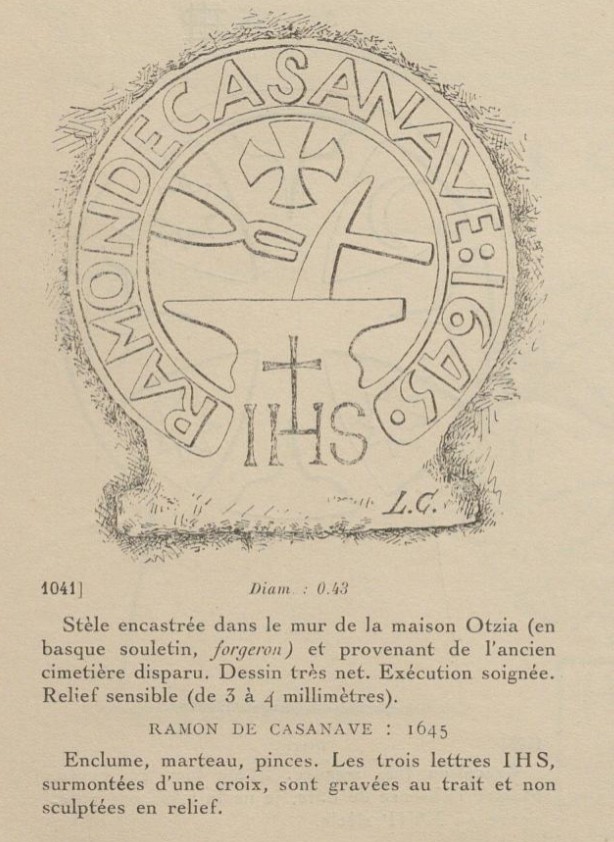

Extrait de La tombe Basque, Louis Colas

Bernet (1 intervenant): “aulnaie” de vern “aulne” et le suffixe collectif -et

Betouix, Betoux (5 intervenants): “bouleau” de betoth > betouth avec la phonologie du béarnais local qui prononce une affriquée finale représentée par -x

Cabanne (1 intervenant): “cabanne”, même sens qu’en français

Caban(n)ot (3 intervenants): “petite cabanne” avec suffixe diminutif -ot

Cabanot d. Chega (1 intervenant): même patronyme que ci-dessus, précisant le nom Chega (cacographie pour la commune de Auga en Béarn, sinon peut-être une altération du patronyme basque Etxegarai “maison haute”)

Cabanot de Gurs (1 intervenant): même patronyme que ci-dessus, précisant la commune avoisinante de Gurs en Béarn d’où est originaire la famille

Capyeres (1 intervenant): “bout du pâturage” de cap “extrémité, bout, sommet” et geràs “pâturage”

Casabonne (1 intervenant): “bonne maison” de casa “maison” et bonne “bonne”

Casenave, Casanave (5 intervenants): “maison neuve” de case “maison” et nava “nouvelle”

Casaubon (1 intervenant): “bonne maison rurale roturière” de casau “maison rurale et non noble” et bon “bon”

Castaingts (1 intervenant): “châtaigniers” de castanh au pluriel

Castege (1 intervenant): “château” de castèth

Charre (1 intervenant): surnom d’origine de la commune de Charre en Béarn

Cotte, Couat (3 intervenants): “col, passage étroit” de còth, le deuxième patronyme pourrait dériver de couhat “gifle” comme sobriquet

Duleau (1 intervenant): “de la lande, du terrain vacant” de lau

Escande (1 intervenant): sobriquet occitan escanda signifiant “malheur!”, s’appliquant au porteur qui dit souvent cette interjection

Falaguet (1 intervenant): métathèse probable de Lafaget “la hêtraie” de fage “hêtre” et le suffixe collectif -et

Gallant (1 intervenant): “galant”, même sens qu’en français; Grosclaude propose également un patronyme d’origine venant de la commune de Galan dans les Hautes-Pyrénées

Hagouet (1 intervenant): “hêtraie” de hagu “hêtre” et -et suffixe collectif

Hontaas (1 intervenant): “fontaines” de hontan “fontaine” au pluriel

Labie (1 intervenant): “le chemin, la voie” de la article défini et bie “voie, chemin, rue”

Laborde (1 intervenant): “la borde” comme en français

Laborde Hargue (1 intervenant): combinaison de deux noms Laborde “la borde” et Hargue “forge” (fargue > hargue en béarnais)

Lafargue (1 intervenant): “la forge” de farga (écrit fargue en béarnais)

Lageyre (1 intervenant): “le lierre” de la article défini et gèira “lierre”

Lagouarde (1 intervenant): “la personne exerçant la fonction de garde” de la article défini et goarde qui peut référer à une “tour de garde” mais plus fréquemment en onomastique à celui qui exerce la fonction de garde (pour une analyse plus détaillée voir p.156 du dictionnaire de Grosclaude cité en bibliographie)

Lansamidaa Sahounta (1 intervenant): les deux noms sont issus de maisons de Gurs. Le premier, absent du dictionnaire de Grosclaude, pourrait être une réduction par haplologie du patronyme gascon Lassansaa avec un deuxième élément indiquant une maison du “milieu”; un dérivé de la base toponymique Lans- (comme la commune de Lansac dans les Hautes-Pyrénées) est possible aussi. Sahounta, patronyme absent du dictionnaire de Grosclaude, doit représenter, comme Sacaze, l’article défini archaïque sa agglutiné à hounta “fontaine”

Laplace (1 intervenant): “la place”, même sens qu’en français

Larlus (1 intervenant): “lande longe” de larre “lande” et luze “long”, nom qui provient d’une maison d’Arrast-Larrebieu

Lasameda (1 intervenant): altération de Lansamidaa ci-dessus

Lassalle Carrere (1 intervenant): combinaison de deux noms Lassalle “la salle” (en réalité pour une “maison rurale avec une salle de réception”) et Carrere “rue” de carrèra

Lassalle Cazavonne (1 intervenant): combinaison de deux noms Lassalle et Cazavonne (voir Casabonne ci-dessus)

Lasserre (2 intervenants): “la colline, le mont” de la article défini et sèrra “colline, mont”

Lhommy (1 intervenant): “l’homme” sur òmi, mais selon Grosclaude, une confusion avec lom “l’orme” n’est “pas à exclure totalement”

Loustalot (1 intervenant): “la maisonette” de l’ article défini, ostal “maison”, et suffixe diminutif -ot

Loustaunau (1 intervenant): “la maison neuve” de l’ article défini, ostau “maison”, et nau “nouveau”

Magre (2 intervenants): “maigre” sobriquet sur magre

Maisonnave (2 intervenants): “maison neuve” de maison et nave “nouvelle”

Marmon (4 intervenants): Probable surnom d’origine de l’ancienne commune (gasconophone) de Marmont en Lot-et-Garonne

Mauhourat (2 intervenants): “mauvais trou” (toponyme) de mau “mauvais” et horat > hourat “trou”

Mauhourat Mirande (1 intervenant): combinaison de deux patronymes Mauhourat et Mirande (voir ci-dessous)

Maysonnave Cristia (1 intervenant): combinaison de Maisonnave (voir ci-dessus) et un second patronyme sur chrestian “chrétien” sobriquet donné à certains cagots.

Mirande (1 intervenant): l’explication “classique” voudrait que le nom Mirande corresponde à “endroit d’où on peut surveiller”, mais Grosclaude propose aussi les possibilités d’un surnom d’origine du village de Mirande dans le Gers, sinon un nom de baptême dérivé du latin miranda “admirable” devenu un nom de famille

Noguer (1 intervenant): “noyer” de noguer

Pastou (1 intervenant): “pasteur” de pastou

Pelanne (1 intervenant): “Pierre de Lanne” de Pe “Pierre” et Lanne nom de maison qui signifie “lande” (voir le dictionnaire de Grosclaude p. 256)

Pourtau (2 intervenants): “portail” de portau > pourtau en béarnais

Pouyan (1 intervenant): “hauteur, monticule” de poey avec suffixe qualificatif –an

Puyade (1 intervenant): “montée, côte” de puyade

Quintha (1 intervenant): hérité du latin quintana, le patronyme ici provient d’une maison de Barcus. Orpustan rattache le toponyme au gascon “bourbier” (Les noms des maisons… p. 113), et Grosclaude propose plusieurs autres interprétations gasconnes dont “flanc de côteau”

Rachou (1 intervenant): “frêne” de rachou < hraisho

Salle (1 intervenant): “salle” de sala au sens de “maison rurale avec salle de réception”

Sallet (1 intervenant): “petite salle” de sala (voir ci-dessus) avec suffixe diminutif -et

Sat(h)icq, Satiq, Sacthic (5 intervenants): nom pris d’une maison de Moncayolle qui est probablement d’une origine gasconne avec suffixe -icq vu ailleurs en onomastique (Forticq > Hourticq, Pondicq, Lousticq, etc…), sinon peut-être une altération des noms gascons fréquents Saint-Cricq ou Santucq

Vetbede (1 intervenant): “belle vue” de bèth “beau” et véder “voir”

Vitalou (1 intervenant): dérivé du nom Latin Vitalis “qui a la vie”, “c’est-à-dire qui a accédé à une vie nouvelle par le baptême” (dictionnaire de Grosclaude p.247)

Les noms bilingues

Arlas Matheu (1 intervenant): composé du nom basque Arlas (voir ci-dessus) et Matheu variante gasconne du prénom Matthieu

Bayhaut Miaville (1 intervenant): composé du nom basque Baialte > Bayhaut (voir ci-dessus) et le nom béarnais Miaville “au milieu de la ville” de miei “milieu” et ville “ville”

Chanquettou Cotabarren (1 intervenant): le premier nom est originaire d’une maison d’Esquiule, dérivé du gascon chancou « qui va à cloche-pied » sobriquet qui est agglutiné de deux suffixes diminutifs pour le propriétaire ou fondateur de la maison. Le deuxième nom, venant d’une maison de Moncayolle, est expliqué ci-dessus

Musculdoy Tillous (1 intervenant): composé d’un premier nom basque originaire d’une maison d’Esquiule et doublet du nom de la commune de Musculdy en Soule, et un deuxième nom, le sobriquet béarnais tilhous “flexible, qui plie et ne rompt pas, résistant”

Pucheuberry (1 intervenant): le mot gascon pucheu qui prend le sens toponymique de “obstacle” est accolé au qualifiant basque berri “nouveau”; on a sûrement affaire à une “nouvelle (maison) Pucheu”, édifiée probablement à Barcus

Saticq Bayhaut (1 intervenant): combinaison du nom Sathicq (d’étymologie gasconne probable, voir ci-dessus) et le nom basque Baialte > Bayhaut (voir ci-dessus)

Les noms d’autres origines linguistiques

Catalan

Escandel (1 intervenant): patronyme catalan, peut-être dérivé du latin scandalum “scandal” comme sobriquet?

Aragonais

Gil (1 intervenant): équivalent du français “Gilles”

Vieux Français

Malherbe: (1 intervenant) “mauvaise herbe” (sens toponymique), patronyme fréquent en Normandie

Germanique

Tanto, Tantou (3 intervenants): anthroponyme germanique

Bourdin (1 intervenant): dérivé de l’anthroponyme germanique Burdinus; faiblement attesté dans le 64, il faut écarter une explication par le basque burdina “fer”

Origine obscure

Patatin (1 intervenant): sobriquet hérité de l’habitant Michel Jourdan (qui prendra le nom de sa maison Pouyan au début du XIXe siècle); est-ce une variante du patronyme Patarin de l’ouest de la France, sinon un surnom basque comme Pattin (utilisé normalement pour le prénom Martin) ?

Conclusion

Pour plus de détails sur chaque nom individuel, je vous conseille vivement de consulter les œuvres suivantes.

Indispensable pour tout nom béarnais ou gascon:

Grosclaude, Michel, 2003. Dictionnaire étymologique des noms de famille gascons, Per Noste.

Indispensable pour l’études des patronymes en “Iparralde”, le Pays Basque français:

Orpustan, Jean-Baptiste, 2000 (rev. 2010). Les noms des maisons médiévales en Labourd, Basse-Navarre et Soule, disponible au site de l’auteur tipirena.net.

Bibliographie (hors les oeuvres cités ci-dessus)

Fawzi, Jean-Max, 2024. Dictionnaire toponymique « Sacazien » de L’Hôpital-Saint-Blaise, Projet Babel.

Felber, Gunter, 2022 (rev. 2024). Les Routes des Châteaux et Maisons historiques du Pays Basque Nord, Volume 3 La Soule, Édition Mimena et disponible au site de l’auteur chateaux-paysbasque-nord.com.

Goyheneche, Eugène, 1966 (2011). Onomastique du Nord du Pays Basque (XIe-XVe siècles),

Euskaltzaindia.

Raymond, Paul & Lespy, Vastin, 1887. Dictionnaire béarnais ancien et moderne, Montpellier.

Illustrations

Etcheverry, Maritchu, De l’hôpital de miséricorde à l’Hôpital-Saint-Blaise patrimoine UNESCO, la réinvention d’un édifice roman, Bulletin du Musée basque, 2018 nº191 – Bilketa – Médiathèque de Bayonne

Colas, Louis, La Tombe basque : Recueil d’Inscriptions funéraires et domestiques du Pays Basque Français . Atlas d’illustrations (dessins et photographies) : Documents recueillis dans les cimetières et sur les habitations du Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soule